你當(dāng)前的位置:首頁正文

《國際友人在北京》系列微紀(jì)錄片上線

為全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,深化交流互鑒,講好中國故事,助力北京國際交往中心建設(shè),在共建“一帶一路”倡議提出10周年,同時(shí)慶祝改革開放45周年之際,10月16日,由北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室出品,北京廣播電視臺(tái)制作的微紀(jì)錄片《國際友人在北京》,即日起陸續(xù)通過北京新聞、北京時(shí)間融媒體平臺(tái)推出,這也是北京史志宣傳月的一項(xiàng)重要內(nèi)容。《國際友人在北京》微紀(jì)錄片共30集,每集5-7分鐘,由北京廣播電視臺(tái)新聞?lì)l道《這里是北京》欄目制作。

西山“駝峰航線”開創(chuàng)者·法國醫(yī)生貝熙葉

北京“國際友人”,在國際交往中凝聚友誼

2014年,中國國家主席習(xí)近平在巴黎出席中法建交 50周年紀(jì)念大會(huì)時(shí)說:“他們中有冒著生命危險(xiǎn)開辟一條自行車‘駝峰航線’,把寶貴的藥品運(yùn)往中國抗日根據(jù)地的法國醫(yī)生貝熙葉。”2017年4月,習(xí)近平總書記在給中國工合國際委員會(huì)、北京培黎職業(yè)學(xué)院的回信中說道:“艾黎與中國人民風(fēng)雨同舟,在華工作生活60年,為中國人民和新西蘭人民架起了友誼之橋。”2019年3月20 日,中國國家主席習(xí)近平在意大利《晚郵報(bào)》發(fā)表題為《東西交往傳佳話 中意友誼續(xù)新篇》的署名文章中談道:“馬可·波羅成為東西方文化交流的先行者,為一代代友好使者所追隨。”

這些曾被習(xí)近平總書記提到的國際友人,都曾在北京留下自己的光輝足跡。30集微紀(jì)錄片《國際友人在北京》,選取30位為北京歷史發(fā)展起到推動(dòng)作用的國際友人,邀請30位研究者或后人,生動(dòng)講述他們與北京的友誼故事。

以史志為證,生動(dòng)講好國際友誼故事

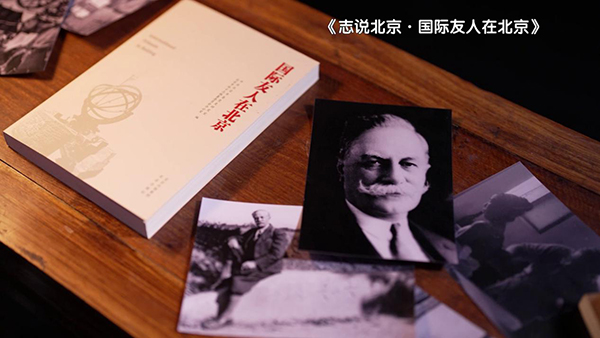

2020年,北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室出版《國際友人在北京》一書。時(shí)隔3年,微紀(jì)錄片《國際友人在北京》以圖書為選題基礎(chǔ),進(jìn)行二度電視創(chuàng)作。

他們與北京廣播電視臺(tái)組建聯(lián)合項(xiàng)目組,廣泛搜集資料,深入遺址遺跡探訪,充分挖掘檔案、回憶錄、歷史書、地方志等佐證資料,以權(quán)威史料為重要依據(jù),言之有據(jù),言之有物,確保史實(shí)準(zhǔn)確。

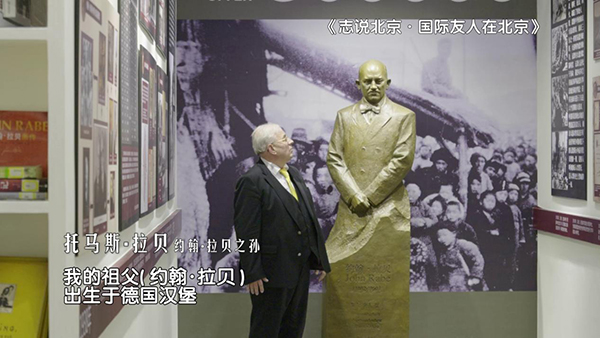

同時(shí)邀請多位學(xué)術(shù)專家,如黨史、方志、歷史、國際傳播、語言學(xué)、天文學(xué)等,涉及多個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域,深入講述國際友人與北京的生動(dòng)故事。同時(shí)項(xiàng)目組尋找國際友人的遺孀、后代,采訪到了約翰·拉貝之孫托馬斯·拉貝,陽早、寒春之子陽和平等人,動(dòng)情講述父輩的故事,讓國際友誼長存。

走遍北京,描繪國際友誼的城市地圖

漫步在妙應(yīng)寺白塔下,傾聽尼泊爾建筑師阿尼哥塑像講述著文化藝術(shù)的交流;登上東二環(huán)畔的古觀象臺(tái),探索德國科學(xué)家湯若望的創(chuàng)造;走進(jìn)中法大學(xué),追尋法國學(xué)者鐸爾孟的足跡;行走于西山林邁可小道,重溫美國國際主義戰(zhàn)士為八路軍運(yùn)送電臺(tái)的感人事跡。

北京這座城市,留下了國際友人的足跡,節(jié)目組行走于北京的大街小巷、山林古寺,探尋他們留下的友誼印記,以絕美的鏡頭構(gòu)建起一張北京國際友誼的城市地圖。

北京為國際友人帶來創(chuàng)作靈感。諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主圣瓊·佩斯長詩中的細(xì)節(jié),就來自海淀區(qū)的桃峪觀,西山豐富的物產(chǎn)、熱鬧的香會(huì),都成為他靈感的來源。

北京凝聚著國際友人的心血。北京盲人學(xué)校的前身,是英國盲人教育家穆·威廉建立的瞽叟通文館,也是中國最早的盲校。

北京也成為國際友人筆下、鏡頭下的記憶。元代意大利旅行家馬可·波羅,用一本《馬可·波羅游記》記錄元大都、盧溝橋;民國時(shí)期攝影師甘博,以3000余張北京的照片和社會(huì)學(xué)調(diào)查記錄一個(gè)時(shí)代;當(dāng)代紀(jì)錄片大師伊文思,用影像記錄下當(dāng)代北京的發(fā)展變遷。

這些國際友人與北京城市的緊密聯(lián)系,都生動(dòng)地呈現(xiàn)在《國際友人在北京》之中。

南京大屠殺中保護(hù)25萬民眾的約翰·拉貝之孫托馬斯·拉貝

代代相傳,國際友誼傳承不息

曾經(jīng)在南京大屠殺中保護(hù)25萬民眾的約翰·拉貝,也曾在北京生活,2023年是拉貝先生來京115周年。《國際友人在北京》微紀(jì)錄片中,拉貝先生之孫托馬斯·拉貝,回憶自己的祖父與中國、與北京的情緣,國際友誼世代相傳。

2023年,斯洛文尼亞籍科學(xué)家劉松齡設(shè)計(jì)制造的天文儀器,被一比一3D復(fù)制,作為國禮贈(zèng)送給斯洛文尼亞,作為兩國友誼的見證,《國際友人在北京》微紀(jì)錄片記錄下了這一動(dòng)人的時(shí)刻,也讓國際友人的情誼,跨越百年接續(xù)傳遞。

(北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室 供稿)