你當(dāng)前的位置:首頁正文

庇天下寒士以血薦軒轅王干青的未竟之夢

劉卓馭

王干青何許人也?他是“四一二”反革命政變后的腥風(fēng)血雨中,打響川西地區(qū)工農(nóng)赤暴第一槍的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士。他是成都十二橋烈士之一,以寶貴的鮮血和生命,譜寫出迎接新中國黎明的史詩。

1936年,王干青受省賑濟(jì)委員會尹仲錫的委托,到川北、通、南、巴一帶受災(zāi)縣區(qū)放賑,以“拼將碧血染山河,革命功勤斬伐多”感慨民生疾苦。自那時起,在他的心里種下了“大庇天下寒士俱歡顏”的夢想。

1943年,受成都慈惠堂理事長張瀾之聘,王干青任普濟(jì)堂堂長及培根火柴廠主任,他革除普濟(jì)堂等機構(gòu)的積弊,創(chuàng)新規(guī),加強孤兒文化衛(wèi)生教育,改善孤老伙食,治愈女嬰疥瘡,使普濟(jì)堂、火柴廠的面貌煥然一新。

(一)事必躬親照料孤貧為民解難

1944年,普濟(jì)堂孤老522號傅大全年老體衰臥病在床(普濟(jì)堂將孤老按照名牌號數(shù)統(tǒng)一管理),在本月內(nèi)普濟(jì)堂邀請醫(yī)生為其診治六次,最終不幸去世。普濟(jì)堂的住堂史干事向王干青匯報,王干青立即通知逝者親戚鄭傳氏為其送終。按照慣例,普濟(jì)堂負(fù)責(zé)出資30大洋約合四千余元的喪葬費用。由于傅大全屬于孤貧亡故,又額外出資600元的棺板,購置1350元的棺材,120元的棺殮費。在當(dāng)時的條件下,算是非常優(yōu)厚的喪葬費了。

在擔(dān)任普濟(jì)堂堂主期間,王干青分別向職工鐘樹容、杜澤霖?fù)芨秵试豳M。由于杜澤霖原籍西充,將靈柩送回西充路途遙遠(yuǎn)。除去向其子支付3000元的體恤金外,王干青特別向理事長申請,在普濟(jì)堂的三圣場為其找了一塊墳地,讓杜澤霖能夠盡快入土為安。

普濟(jì)堂職工史鴻家境清貧,家中六歲幼子無人照料。王干青了解此情況后,專門向理事長呈請讓史鴻幼子就讀普濟(jì)堂下屬的幼稚園,為史鴻解決后顧之憂。

為解決職工的就醫(yī)難題,王干青申請了培根火柴廠6萬元醫(yī)藥基金,這筆資金由職工福利委員會統(tǒng)一管理,在戰(zhàn)火紛飛的年代,這筆資金讓更多的職工看得起病,寄托著他對“病有所醫(yī)”的希望。

(二)照顧出征軍屬支援抗戰(zhàn)前線

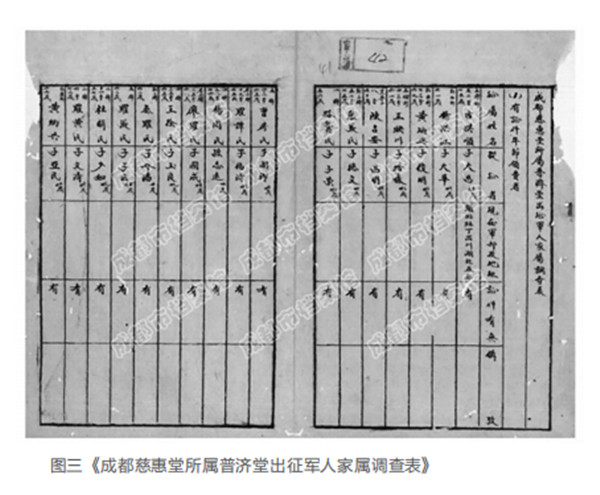

在抗日戰(zhàn)爭時期,340萬川軍出川抗戰(zhàn)。四川將士在前線浴血沙場,普濟(jì)堂在后方大力支援,王干青號召普濟(jì)堂優(yōu)待出征軍人家屬。在原來八百八十名的名額基礎(chǔ)之上,又增加男女共一百名,專收容出征軍屬之年老而無依靠者,其條件較收一般孤老為寬。

在1944年的《成都慈惠堂所屬普濟(jì)堂出征軍人家屬調(diào)查表》一文中,一位叫古洪順的老人,他的兒子古大昌已于五年前在壯丁出川中出征湖北。幸而他進(jìn)入普濟(jì)堂,在王干青等人的照顧下得以安度晚年。

這份普濟(jì)堂出征調(diào)查表中,大多數(shù)是送子出征湖北。在這份檔案中,還特別注明一欄“沒有證件確系抗屬應(yīng)請寬待者”,其中一位叫“萬正順”的老人,長子出征云南八年,次子出征湖北八年。由此可見王干青對抗戰(zhàn)軍屬的尊重。

(三)矢志不渝舍命相護(hù)黨的地下活動

王干青在擔(dān)任普濟(jì)堂堂主期間,為掩護(hù)黨的地下活動,安排多名中共黨員和民盟盟員到普濟(jì)堂和火柴廠工作。

然而長年累月的革命活動,引起國民黨反動派的注意。黨組織領(lǐng)導(dǎo)同志曾建議他辭去培根火柴廠的職務(wù),離開成都。但他仍然堅守崗位。他說:“我近年都是辦慈善事業(yè),不用懼怕”。他心系慈惠堂數(shù)千個鰥寡孤獨、老弱病殘。

1949年11月9日,在成都即將解放之時,特務(wù)們手持偽省府主席王陵基的名片,前來住處“請”他去省府說話。王干青大義凜然,從容出門。12月7日,國民黨反動派開始了血腥的反革命大屠殺,王干青英勇就義于成都外西十二橋。

長夜漫漫,他為救助成都人民而來,黎明之前,他為解放成都人民而去。今天走在十二橋的時候,看著英雄的浮雕,他是否知道成都已成為“友善之城·尚善之都”,他的善舉溫暖了這座城市,這座城市也延續(xù)了他的精神,讓“大庇天下寒士俱歡顏”的夢想照進(jìn)現(xiàn)實。

(作者單位:成都市檔案館)