你當前的位置:首頁正文

新中國成立以來農村扶貧的四川實踐及啟示

謝海彬

貧困,是世界各國面臨的共同挑戰,是最難解決卻又不能回避的全球性重大問題。“消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕,是社會主義的本質要求,是我們黨的重要使命。”四川作為內陸農業大省、人口大省,農村貧困問題一直十分突出。新中國成立以來,四川堅決貫徹黨中央、國務院關于農村扶貧一系列重大決策部署,結合本省實際,因地制宜扎扎實實推進農村扶貧工作,貧困地區生產生活條件不斷改善,公共服務不斷進步,貧困群眾溫飽問題得到基本解決,為2020年與全國同步全面建成小康社會奠定了堅實基礎。

一、主要歷程

(一)制度變革與救濟式扶貧階段(1949年-1978年)。

新中國成立后,四川與全國同步,首先開展了土地改革,使絕大多數農民獲得了基本的生產資料,“耕者有其田”的理想變成現實,農村生產力獲得極大解放,為農民擺脫貧困提供了基本前提。社會主義制度的建立,將人們從落后的生產關系中解放出來,激發了廣大群眾的脫貧動力,消除了不平等社會結構導致的致貧因素。這一階段,1956年營山縣通過農業合作組織有計劃安排貧困戶多掙工分首開四川農村扶貧先河,但由于全省整體經濟狀況處于較低水平,農村扶貧主要依靠各級民政部門的生產救災和社會救濟,初步建立了以“五保”制度即“保吃、保穿、保住、保醫、保葬(孤兒保教)和特困群體救濟為主的基本社會保障體系。1949年以后的5年間,四川就發放1800多萬元衣被、口糧救濟及生產補助款,每年獲得救濟者超過100萬人次,對災民結合供糧貸款同時發放救災款達196萬多元。1958年農村實現人民公社化時,四川由公社集體辦起敬老院6800多個,收養“五保戶”18萬多人。三年經濟困難時期,四川發放救災款達1.253億元。“文化大革命”時期,由于四川民政部門從上到下受到沖擊,導致有關方針政策難以貫徹,救災救濟工作嚴重削弱。[3]P4這一階段制定實施的農村扶貧政策舉措有限,農村貧困狀況沒有從根本上得到改變。1978年全省農村沒有解決溫飽的絕對貧困人口有2600萬人,絕對貧困發生率達39.9%。

(二)體制改革與區域性扶貧階段(1978年-1985年)。

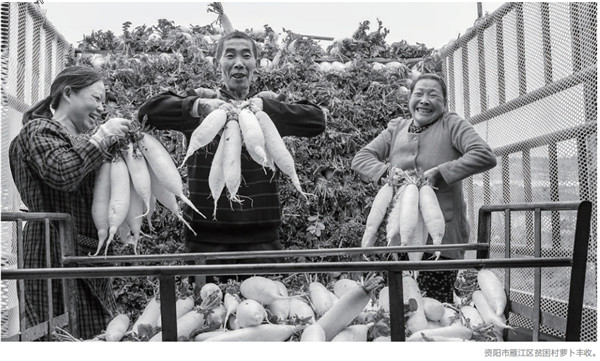

1978年,黨的十一屆三中全會把我國拉回到以經濟建設為中心的正確軌道上,四川在全國率先啟動農村改革,廢除人民公社體制,實行政社分開建立鄉鎮人民政府,從農村基本經營制度入手,實行家庭聯產承包責任制,獲得生產自主權的農民生產積極性高漲,有力助推了農村貧困狀況的緩解。1984年,中共中央、國務院發出《關于幫助貧困地區盡快改變面貌的通知》,提出集中力量解決十幾個連片貧困地區的問題。同年7月31日至8月3日,資陽市雁江區貧困村蘿卜豐收。四川在秀山縣召開開發川東地區山區經濟座談會,研究部署川東涪陵、達縣、萬縣等地的山區經濟,確定對21個山區縣實行政策扶持,使其盡快擺脫貧困狀態,省定貧困縣由此發端。“秀山會議”正式提出開發扶貧,拉開了四川盆周山區開發式扶貧的序幕,為全國探索改變農村貧困面貌的新路子作出了開拓性貢獻。此后,四川每年都召開扶貧開發工作會議,總結上年工作經驗教訓,進一步完善有關政策,安排下一個年度的扶貧開發工作。這一時期,創造了“很快把農業搞上去了,吃飯的問題就解決了”的“黔江奇跡”,形成了“寧愿苦干,不愿苦熬”的“黔江精神”。到1985年底,全省農村沒有解決溫飽的絕對貧困人口減至1509萬人,絕對貧困發生率降至22.8%。

(三)建立專門機構與制度性扶貧階段(1986年-1993年)。

1986年,國家成立扶貧開發工作機構,確定扶貧標準,明確扶貧對象,認定貧困縣,設立專項資金,扶貧工作進入了制度性扶貧的新階段。同年,四川成立省貧困地區經濟開發領導小組及其辦事機構,各有關市(地、州)、貧困縣也相繼成立相應機構,同時開始把扶貧工作納入各級國民經濟和社會發展五年計劃。由此,四川有組織、有計劃、制度性農村扶貧工作全面啟動,此后陸續制定專項政策、安排專項資金,集中力量解決全省貧困地區群眾的溫飽問題,省定貧困縣也擴大到46個。1987年,16個省定貧困縣改由國家重點扶持,國定貧困縣由此陸續確定。同年3月,四川省委、省政府作出《關于加強貧困山區經濟開發的決定》,提出更好地組織各方面的力量共同支持貧困山區的經濟開發,力爭在“七五”期間基本解決全省貧困山區群眾的溫飽問題。1988年4月,四川省委、省政府《關于加速貧困地區開發步伐的通知》對通過經濟實體幫助群眾發展生產解決貧困戶溫飽問題等政策進行了明確。1991年11月,省政府發出《關于“八五”期間搞好貧困地區區域性支柱性產業的通知》,對確保貧困地區群眾有穩定的收入來源作出安排部署。到1993年底,以760元的扶貧標準計算,全省農村沒有解決溫飽的絕對貧困人口減至877萬人,絕對貧困發生率降至12.7%。

(四)編制計劃與大規模扶貧階段(1994年-2000年)。

(五)提高標準與綜合性扶貧階段(2001年-2010年)。

2001年,國家首次提出“低收入貧困人口”(指人均年純收入在625-1000元的人口,人均年純收入在625元以下的為未尚未解決溫飽人口)新概念,四川又有733萬多人被納入貧困人口范圍,使四川貧困人口增至1041.6萬人。2001年6月,國家印發實施《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010年)》,把貧困人口集中的中西部少數民族地區、革命老區、邊疆地區和特困地區作為扶貧開發的重點,四川有36個縣被納入。2001年10月,四川省委、省政府印發《四川省農村扶貧開發規劃(2001—2010年)》,對這一時期農村扶貧開發的奮斗目標、方針原則、對象范圍、內容途徑、政策措施、組織領導等進行系統的安排部署,突破過去單一的增收導向的幫扶思路,堅持治窮、治愚、治病相結合,將貧困地區的交通、電力、水利、通信等基礎設施建設和教育、衛生、文化、科技等社會事業納入扶貧范疇,扶貧戰略重點由解決貧困人口的生存問題調整為“解決生存問題和提高發展能力相結合”。2009年,原省扶貧辦與省移民辦合并組建四川省扶貧和移民工作局,統籌解決移民致貧返貧問題。10年間,四川共投入各類扶貧資金1200余億元,啟動實施了一大批扶貧工程,全省貧困人口從1041.6萬人減少到340萬人,貧困發生率下降到5.48%。

(六)決勝攻堅與精準性扶貧階段(2011年至今)。

2011年《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》確定“兩不愁、三保障”(指扶貧對象不愁吃、不愁穿,義務教育、基本醫療和住房安全有保障)總體目標,四川的秦巴山區15個縣、烏蒙山區13個縣和已明確實施特殊政策的藏區32個縣被納入連片特困地區重點扶持。2011年底,國家將扶貧標準提高到農民年人均純收入2300元(2010年不變價),四川貧困人口增至1356萬人。同年12月,四川省委、省政府印發《四川省農村扶貧開發規劃(2011—2020年)》,明確提出到2020年,實現貧困村向新農村、小康村轉變,貧困戶向寬裕戶、小康戶轉變,與全省同步達到全面建成小康社會目標,標志著四川農村扶貧開發攻堅戰的全面打響。2013年5月,四川省委十屆三次全會作出《關于深入貫徹落實黨的十八大精神為與全國同步全面建成小康社會而奮斗的決定》,部署啟動“秦巴山區、烏蒙山區、大小涼山彝區、高原藏區”四大片區扶貧攻堅行動。2013年11月,習近平總書記在湖南湘西十八洞村調研時首次提出精準扶貧后,四川全面落實“六個精準”(指扶持對象精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到戶精準、因村派人精準、脫貧成效精準)要求,高標準完成全省88個貧困縣(秦巴山區34個、烏蒙山區9個、大小涼山彝區13個、高原藏區32個)、11501個貧困村、625萬貧困人口(以2013年農民年人均純收入2736元的省農村扶貧標準為識別標準)建檔立卡工作,實現戶有卡、村有冊、鄉有簿、縣有檔、市有卷、省有庫。2015年7月,四川省委召開十屆六次全會專門研究扶貧開發工作,作出《關于集中力量打贏扶貧開發攻堅戰確保同步全面建成小康社會的決定》,與2011年制定的《四川省農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》、2015年四川省人大常委會頒布的《四川省農村扶貧開發條例》和配套出臺的產業扶貧、教育醫療等10個專項方案,以及之后每年制定的若干實施方案,形成“3+10+N”政策組合拳。2015年11月,習近平總書記系統闡述“五個一批”(即通過發展生產脫貧一批、易地搬遷脫貧一批、生態補償脫貧一批、發展教育脫貧一批、社會保障兜底一批)的精準扶貧、精準脫貧基本方略后,同年底,四川召開全省脫貧攻堅大會,對嚴格責任分工、把握工作重點、推進精準扶貧等進行再動員再部署,確保習近平總書記關于“到2020年所有貧困地區和貧困人口一道邁入全面小康社會”指示精神落地落實。2016年8月,四川省委辦公廳、省政府辦公廳印發《四川省貧困縣貧困村貧困戶退出實施方案》,對實現“兩不愁、三保障”和“四個好”(即讓貧困群眾住上好房子、過上好日子、養成好習慣、形成好風氣)目標的貧困縣貧困村貧困戶的退出標準和退出程序進行了明確。2017年8月,四川省委、省政府印發《關于進一步加快推進深度貧困縣脫貧攻堅的意見》,明確提出到2020年,高原藏區、大小涼山彝區45個深度貧困縣全部摘帽、3993個貧困村全部退出、73.9萬貧困人口全部脫貧的目標。2018年6月,四川省委十一屆三次全會作出《關于深入學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神的決定》《關于全面推動高質量發展的決定》,將“高質量打好精準脫貧攻堅戰”作為重中之重進行了部署安排。2018年11月,根據四川黨政機關機構改革方案,組建四川省扶貧開發局,進一步強化開發式扶貧的既定扶貧方針。通過一系列緊鑼密鼓的大力度推進,四川脫貧攻堅戰取得了決定性勝利。從2013年到2018年底,四川88個貧困縣有50個摘帽、11501個貧困村有9719個退出、建檔立卡貧困人口625萬人有550余萬實現脫貧,貧困發生率從9.6%下降到1.1%。

二、主要成效

(一)農村絕對貧困現象基本消除。

通過70年農村扶貧工作的持續推進,四川農村扶貧邁出堅實步伐,區域性整體貧困大幅縮減,農村發展不平衡的狀況極大改善,農村貧困人口大幅下降,實現了農村絕對貧困現象基本消除的目標。截至2018年底,現行標準下四川建檔立卡貧困人口由2013年底的625萬人減少到71萬人,減貧幅度達88.6%。減貧人口全部達到國家“兩不愁、三保障”標準,實現“一超六有”(一超:貧困戶年人均純收入超過國家、省確定的扶貧標準;六有:義務教育有保障、基本醫療有保障、住房安全有保障、有安全飲水、有廣播電視、有生活用電)貧困發生率由9.6%下降到1.1%,下降8.5個百分點。年均脫貧110萬人以上,是2001年至2010年第一個十年扶貧綱要實施期間年均脫貧人數70萬的1.57倍,打破了以往新標準實施后減貧人數逐年遞減的格局。

(二)農村貧困地區經濟快速增長。

通過70年來對農村貧困地區的投入持續增加,四川農村貧困地區經濟發展明顯加快,內生發展活力明顯增強。僅2013年以來的五年,就累計向貧困地區投入中、省財政專項扶貧資金290多億元,2016-2018年扶貧專項投入各類資金3700多億元。新建高標準農田1977萬畝,新建和改造農業產業基地1180萬畝,建立975個旅游扶貧重點村,創建國家級電商進農村綜合示范縣62個。大力發展竹產業助推脫貧攻堅和鄉村振興,建成竹類森林公園、濕地公園、康養基地等22個,全省竹業總產值超過350億元,竹農人均竹業收入突破800元。生態扶貧相關政策為88個貧困縣的貧困人口直接增加收入10.25億元。

(三)農村生產生活條件明顯改善。

通過70年來農村扶貧工作的持續推進,四川農村貧困地區面貌煥然一新,生產生活條件極大改善,貧困群眾住房難、行路難、飲水難、用電難等問題得到緩解,廣播、電視、電話等普及率極大提高。僅2013年以來的5年,就新改建農村公路12.3萬公里,新增306個鄉鎮、1.5萬多個建制村通硬化路,9864個貧困村通光纖;統籌推進易地扶貧搬遷、藏區新居、彝家新寨等建設,惠及224.7萬貧困群眾,其中72.7萬貧困人口享受易地扶貧搬遷政策,34.49萬戶貧困戶得到危房改造政策扶持,住上安全住房;持續深入推進飲水安全、水生態治理等五大水利扶貧行動,累計建成高效節水灌面80萬畝、解決248.06萬貧困人口飲水不安全問題;加快實施貧困地區電網建設,累計改造7568個貧困村的配電網、實現76.5萬貧困人口生活用電達標;加強貧困村信息化建設,累計建成通光纖村11308個,建成4G覆蓋貧困村9995個,基本實現所有貧困村通寬帶的目標。

(四)農村公共服務水平全面提升。

通過70年來農村扶貧工作的持續推進,四川農村貧困地區公共服務水平持續提升,基本解決了教育、醫療、就業等困擾貧困人口致貧返貧的重要問題。截至2018年底,義務教育“三免一補”(即免課本費、免雜費、免文具費,對小學半寄宿制學生和初中困難學生生活給予補助)。每年受益學生達800萬人,改善1萬多所薄弱學校辦學條件,落實義務教育控輟保學責任制,完善貧困學生資助體系,實施民族地區15年免費教育、“9+3”免費職業教育(即對藏區學生在完成九年義務教育的基礎上,實施3年免費職業教育)、“一村一幼”(在全省民族自治地方51個縣(市),以建制村為單位設立幼兒教學點,針對3—6周歲幼兒組織開展以雙語教育為主要內容的學前教育);88個貧困縣免費開展各類醫療及基本公共衛生服務達2811.63萬人次,首診縣域內就診率達98.21%,實現貧困患者縣域內住院醫療費用個人支出控制在10%以內;全面摸清全省貧困家庭勞動力211.1萬人,完成實名制登記入庫,出臺9條就業扶貧政策措施,累計幫助85.2萬名貧困勞動力實現轉移就業;全省低保標準逐年提高,2017年全省農村低保平均標準實際達到3600元/年,實現農村低保標準與國家扶貧標準“兩線合一”。

(五)農村自我發展能力不斷增強。

通過70年來農村扶貧工作的持續推進,四川貧困地區廣大群眾的素質不斷得到提升,自我發展能力持續提升。截至2018年底,開辦農民夜校4.6萬所,持續引導貧困群眾學文化、學政策、學法律、學技術,組織培訓61萬場次、參與貧困群眾1462萬人次。結合推進農業供給側結構性改革,因地制宜發展特色農業、鄉村旅游、農村電商,強化人才培養和科技支撐,推行“歇幫機制”(即按照一定程序,暫時停止對某貧困戶進行幫扶、幫助,最終將貧困戶原來的“要我脫貧”變為“我要脫貧”)、“勞動收入獎勵計劃”(即對具有勞動能力的貧困戶采取“以獎代補”的扶助形式,對貧困戶的勞動所得按照一定比例給予現金獎勵,鼓勵其通過努力勞動來增加家庭收入)等精神扶貧模式,采取以獎代補、先建后補、勞務補助等辦法,將幫扶政策措施與貧困群眾實際勞動掛鉤,提高了貧困群眾自我發展能力。

(六)農村基層治理水平極大提高。

通過70年來農村扶貧工作的持續推進,四川貧困地區基層治理模式進一步創新,治理能力不斷提高。特別是黨的十八大以來,四川始終始終堅持脫貧攻堅與基層組織建設有機結合,強化以村黨組織為核心的村級組織配套建設,堅持向貧困地區村黨組織選派第一書記,真正把基層黨組織建設成為帶領群眾脫貧致富的堅強戰斗堡壘。立足創新內生動力引導機制,以“四好村”、農民夜校為重點,以村規民約為抓手,持續深化基層法治示范創建,截至2018年底,四川創建省、市、縣三級“四好村”分別達到3481個、14828個、21122個,農村社會風氣持續好轉。

三、經驗啟示

回顧新中國成立以來農村扶貧的四川實踐,讓我們既感悟了堅實的奮斗歷程,又看到了不易的階段成效,更深切體會了蘊含其中對新時代做好脫貧攻堅工作的寶貴經驗和有益啟示。

(一)中央號令是遵循,做好新時代脫貧攻堅工作必須堅持黨的領導。

中央號令就是方向,中央號令就是力量。遵循號令,就能引領方向、匯集力量、正道前行。70年來,四川各級黨組織認真學習毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,始終用發展著的馬克思主義作為根本指導,深刻理解蘊含其中的宗旨理念、群眾觀點和民生情懷,準確把握黨中央各個時期關于農村扶貧工作的指示、會議、文件精神,結合四川實際充分對標對表,既不折不扣又因地制宜推動黨中央大政方針和決策部署在巴蜀大地落地生根、開花結果。黨的十八大以來,四川省委認真學習貫徹習近平扶貧思想,始終把脫貧攻堅工作作為頭等大事,主要領導既掛帥又出征,堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,各級重心向脫貧攻堅聚焦,各類資源向脫貧攻堅聚集,各方力量向脫貧攻堅聚合,狠下“繡花”功夫,扎實推進精準扶貧精準脫貧,取得決定性進展。實踐證明,只有提高政治站位,用發展著的馬克思主義武裝頭腦、指導實踐、推動工作,新時代脫貧攻堅事業才有可靠的政治保證和不竭的力量源泉。

(二)與時俱進是主題,做好新時代脫貧攻堅工作必須做到因勢而變。

經濟社會在發展,人民群眾的需要在變化,我們的政策和策略也要隨之而變。70年來,四川農村扶貧的目標從解決溫飽到實現小康、再到全面小康,扶貧內容從救災救濟、到項目扶持、再到“兩不愁、三保障”,扶貧范圍從一家一戶,到盆周山區、四大片區,再到所有貧困地區,都依托四川經濟社會不斷發展的實際,充分考慮人民群眾日益增長的生產生活需要,既盡力而為,又量力而行,不斷優化調整農村扶貧的措施和辦法,從而提高了農村扶貧的質效,贏得了社會各界的一致好評。實踐證明,只有順應經濟社會發展的大勢,準確把握農村貧困狀況的階段特征,找到貧困群眾迫切需要解決的現實問題,因勢利導地推出對應的政策舉措,我們的工作才能順應大勢、贏得民心。

(三)社會動員是抓手,做好新時代脫貧攻堅工作必須統籌各方力量。

(四)自力更生是根本,做好新時代脫貧攻堅工作必須激發內生動力。

群眾的內生動力是打好脫貧攻堅戰的基礎。70年來,四川各級黨組織始終把增強貧困地區自我發展能力作為解決貧困問題的根本之策,統籌“輸血”和“造血”,堅持注重扶貧與扶志、扶智有機結合,編發《“扶貧同扶志、扶智相結合”典型案例選編》,制定《四川省扶貧扶志方案(2018—2020年)》,推廣“德古(指專門為群眾調解糾紛,在村落中享有較高的威望的人)調解、親情工作”“星級激勵”等扶貧扶志模式,通過以獎代補、先建后補、發放勞務、以工代賑等方式,建立起“早干早支持、多干多支持”激勵機制,同時開展感恩奮進教育,倡導脫貧光榮良好風尚,開展脫貧榜樣等評比活動,貧困地區、貧困群眾內生脫貧動力不斷得到激發。實踐證明,只有突出群眾主體地位,在脫貧攻堅全過程中廣泛調動群眾力量,讓群眾熱起來、動起來、參與進來,新時代的脫貧攻堅事業才可匯聚澎湃動力。

(五)補齊短板是關鍵,做好新時代脫貧攻堅工作必須聚焦重點難點。

脫貧攻堅,目標是脫貧,重點是攻堅,策略是齊頭并進。藏區彝區自然條件差、經濟基礎弱、貧困程度深,是脫貧攻堅中的“硬骨頭”。70年來,四川各級黨組織始終致力于補齊這些短板,給予了特別關注和特殊政策。黨的十八大以來,四川把藏區彝區作為脫貧攻堅的重中之重,構建了深度貧困脫貧攻堅政策體系,大力補基礎設施、教育醫療、產業發展等短板,引導各方力量共同參與脫貧攻堅,把深度貧困縣摘帽時間往后排,在總體謀劃、工作安排、力量擺布、時序進度等方面都著實下了一番“繡花功夫”。通過努力,彝區藏區45個深度貧困縣農村貧困人口從2013年底的116萬人減少到2018年底的36.4萬人,貧困發生率下降至8%。實踐證明,只有牢牢抓住脫貧攻堅的主要矛盾,采取斷然措施,方能補齊深度貧困這一短板,鎖定與全國同步全面建成小康社會的未來。

(六)壓實責任是保證,做好新時代脫貧攻堅工作必須不忘初心使命。

讓貧困人民過上好日子、共享發展成果,是共產黨人最根本的初心和最直接的使命。70年來,四川各級黨組織始終把讓廣大群眾擺托貧困作為重中之重的任務,記在心上、扛在肩上、抓在手上、落在責上。黨的十八以來,四川省委制定市縣黨委政府脫貧攻堅成效和扶貧專項、定點扶貧、省內對口幫扶等“1+3”考核體系,采取縣驗收貧困戶、市驗收貧困村、省驗收貧困縣和委托第三方機構評估的方式,嚴格按照標準和程序驗收考評,做到脫貧工作務實、脫貧過程扎實、脫貧結果真實,杜絕了“虛假式”脫貧、“算賬式”脫貧、“指標式”脫貧等問題。同時,專門出臺《四川省脫貧攻堅工作約談、談話誡勉暫行辦法》。2016年啟動考核約談以來,每年都對綜合考核評價問題較多、問題突出和存在專項問題的市(州)、縣(市、區)縣級黨政主要負責人及分管扶貧工作黨政副職進行組織談話,以傳導壓力,改進工作,從而確保扶貧實效和脫貧質量。實踐證明,只有壓緊壓實責任,讓廣大黨員干部時刻牢記自己肩負的歷史使命,新時代脫貧攻堅才有堅實的保障。

回顧70年來四川農村扶貧工作,我們深深感到,農村扶貧是共產黨人踐行全心全意為人民服務最高宗旨的集中體現和重要內容,四川農村扶貧的恢宏歷程和巨大成效是全黨全國推進全面建成小康社會的歷史縮影和優質樣本。如果沒有發展著的馬克思主義的指導,沒有社會主義制度的保障,沒有經濟建設特別是改革開放以來積累的物質財富,四川農村扶貧的階段成效和光明前景是不可想象的。

(作者單位:中共四川省委黨史研究室)